Der Planungsprozess der TGA-Planung war bis vor kurzer Zeit rein von den nutzungsspezifischen Einflussfaktoren geprägt. Die Ziele des Nutzers waren dabei ein Maximum an Funktionalität und Qualität bei einem Minimum an Planungs- und Bauzeit, sowie Herstellungs- und Betriebskosten. Aufgrund des wachsenden Umweltbewusstseins bestrebt man heutzutage Anlagensysteme und Betriebskonzepte an, die auch zu einer Optimierung der Kosten-, Energie- und Umweltbilanz des Gebäudes führen. Dabei fällt in Gesprächen immer wieder das Schlagwort „Integrale Planung“. Eine Definition gibt Dr. Ing. Werner Jensch: „Die integrale Planung will mittels eines ganzheitlichen Planungsansatzes eine optimale Lösung für die Errichtung und den Betrieb eines Gebäudes und deren technischer Anlagen schaffen. Eine frühzeitige und zeitsynchrone Kooperation sämtlicher Planungsbeteiligter, ein umfassender Informationsaustausch von Planungsinhalten und Betriebsinformationen und ein Einsatz tiefgreifender Planungswerkzeuge sind dafür die Grundvoraussetzung.“ Dass dieser Informationsaustausch nur graue Theorie ist, wurde in der Umfrage von fast allen Architekten und Ingenieure bestätigt. Die Ansicht von Herrn Jensch setzt voraus, dass der TGA-Ingenieur seine Zeichnungen den abgeschlossenen Plänen des Architekten realisiert. Leider ist dies aus Zeitgründen meist nicht die Regel. Oft wird bereits auf dem Stand der Entwurfsplanung des Architekten ausgeschrieben, welcher die Technikplanung sogar noch hinterher hingt. Zu dem kommt, dass zu diesem Zeitpunkt die Nutzung einzelner Bereiche noch nicht klar ist (z.B. bei Projekten mit Einzelhandelsbereichen). Dadurch besteht die Gefahr, dass zum Beispiel Leitungstrassen und Technikzentralen über- oder unterdimensioniert sind. Bei der Befragung zur ELT- und TGA-Planung bemängelten einige Architekten eine fehlende Absprache der verschiedenen Ingenieurbüros. Daher vertreten viele Objektplaner die Meinung, die Anzahl der Ingenieurbüros für die Technikplanung auf ein Minimum zu optimieren.

Da technische Anlagensysteme für

größere Projekte meist sehr komplex sind, werden dieser Ausarbeitung Grenzen

gesetzt. So werden nur die Planungsleistungen der Fachingenieure mit

Auswirkungen zur Objekt- und Tragwerksplanung behandelt. Die Prüfung dieser

Inhalte stellt jedoch nur den ersten Schritt der Qualitätssicherung dar. Daraus

folgend müssen dann die Planunterlagen auf technische und wirtschaftliche

Richtigkeit untersucht werden. Dieser Schritt kann nur von Fachingenieuren bzw.

der -aufgrund der Erfahrung- firmen Architekten oder Bauingenieuren durchgeführt

werden, da er ein hohes Maß an

Fachwissen fordert.

Während Architekt und Tragwerksplaner in erster Linie eine Raumumfassung entstehen lassen, füllt die Technische Gebäudeausrüstung dieses Gebilde. Die Nutzung dieser technischen Anlagen muss ständig gewährleistet sein. Hierfür ist es notwendig die Schnittstellen im Baugeschehen aufeinander abzustimmen. Je früher und intensiver dies geschieht, um so geringer sind die Probleme zwischen den einzelnen technischen Anlagen, und um so reibungsloser ist die Fertigstellung des gesamten Gebäudes. Das grundsätzliche Ziel muss zu jeder Zeit ein Optimum an Sicherheit und Wirtschaftlichkeit sein. Für die Gewährleistung der dauerhaften Genehmigungsfähigkeit ist die Klärung aller bau- und gewerbeaufsichtlichen, feuerpolizeilichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Anforderungen und das darauf folgende Aufstellen aller Unterlagen erforderlich.

Wie schon in der Objekt- als auch in der Tragwerksplanung sind die Grundlagen für die weiterführende Planung korrigierte und genehmigte Vorentwürfe vom Bauherrn / Nutzer. Für die Technikplaner stellt dies bereits das erste Problem dar. Sie erhalten die Unterlagen meist erst als Rücklauf vom Objektplaner und hinken so dem Planungsfortschritt hinterher. Daher müssen Technikplaner in der Regel selbst tätig werden und sich auf den aktuellen Stand halten. Dabei ist eine ausführliche Dokumentation, über den Umfang der erhaltenen Unterlagen sehr wichtig.

|

Weitere benötigte

Angaben / Unterlagen: |

Bauherrn

/ Nutzer |

Objektplaner |

Tragwerks- planer |

|

- Korrigierte und genehmigte Vorentwürfe der Technik Neben den Planunterlagen benötigen die Technikplaner auch das Raumprogramm mit allen Angaben bezüglich der Nutzung, Ver- und Entsorgung, sowie Standardfestlegungen und –vorgaben. |

n |

n |

n |

|

- Genehmigter Vorentwurf der Außenanlagen Zusätzlich können Angaben der Geländeausformung, geplante Wegeführung, sowie voraussichtlicher Bepflanzung für die TGA-Planung sein. |

|

n |

|

|

- Entwurfskonzepte (Rohlinge) mit M = 1:100 Hierbei handelt es sich um die Zeichnungen des Architekten aus dem ersten Schritt der Entwurfplanung (vgl. Punkt 3.3), in die der Fachingenieur seine Planung eingliedert. Weitere Planunterlagen die der TGA-Planer vom Architekten benötigt: o Ansichten und Schnitte o Detailpläne der Schächte und Technikzentralen o Detailpläne zum raumschließenden System |

|

n |

|

|

- Angaben zu Trennwänden und abgehängte Decken mit Wärmedurchgangswerte und Befestigungsmöglichkeiten |

|

n |

|

|

- Einrichtungs- und Detailpläne der technischen Ausstattung mit Lage der Geräteanschlüsse Ergänzend zu den Zeichnungen müssen auch Gerätelisten mit den erforderlichen Anschlusswerten und –bedingungen bereitgestellt werden. |

n |

n |

|

|

- Geklärte Anschlussbedingungen für Ver- und Entsorgung |

n |

|

|

|

- Endgültige Aussage über vorzusehende Reserven und Erweiterungsmöglichkeiten |

n |

|

|

|

- Fundament- u. Positionspläne für Planung und Drainage der Grundleitungen und des Blitzschutzes |

|

|

n |

|

- Möglichkeiten für Installationen und Trassenführungen o Statisch erforderliche Schachtquerschnitte o Mögliche Aussparungsgrößen und –dichten o Bohrmöglichkeiten in Decken, Wänden und Unterzügen o Möglichkeiten zum Einbau von Sonderbauteilen (zum Beispiel: Deckenabsenkungen für Sanitärnasszellen, Pumpensümpfen, usw.) |

|

|

n |

Diese ersten allgemeinen Punkte müssen bei allen technischen Anlagen berücksichtigt werden. Zusätzlich muss beprüft werden, ob die Angaben der einzelnen Fachplaner durch den Architekten bzw. den Tragwerksplaner aufeinander abgestimmt wurden. Ein wichtiger Punkt, der in der Befragung von vielen Planern bemängelt wurde, ist die Abstimmung der Konzepte hinsichtlich Trassenführung, Kreuzungen, Anschlüsse und bestehenden Abhängigkeiten im und außerhalb des Gebäudes. Sinnvoll ist es dabei, die Trassenführung vor der letztendlichen Reinzeichnung als Konzept in die Architektenpläne (Rohlinge) einzuzeichnen. Ferner müssen die Bedarfs- und Leistungswerte auf der Basis des Entwurfskonzeptes des Architekten sein.

|

a.

Allgemeine Inhalte |

|

Objektplaner |

Tragwerks- planer |

|

n

Berücksichtigung

in den Planerunterlagen erforderlich |

|||

|

- Doppelbodensysteme / Hohlraumbodensysteme |

n |

|

|

|

n |

|

||

|

- Verkleidungen von Rückkühlwerken inkl. Luftein- und Austrittsgitter |

n |

|

|

|

- Brandschutzklappen / Brandschutzventile |

n |

|

|

|

- Brandschutzabschottungen für Rohrleitungen bei Durchbrüchen etc. |

n |

|

|

|

- Schalldämmwerte für die Auskleidung der Technikzentralen |

n |

n |

|

|

- Montage- und Einbringöffnungen in den Technikzentralen |

n |

|

|

|

- Schwingungsentkopplung und andere Schallschutzmaßnahmen der TGA-Anlagen |

n |

n |

|

|

- Förderanlagen (Aufzüge, Rolltreppen) Sie dienen zur vertikalen Verteilung von Personen und Gütern. Bei Lastenaufzügen ist insbesondere zu beachten, dass die geplanten Güter hinsichtlich Gewicht und Abmessung transportiert werden können. Zum Beispiel sollte die Möglichkeit zum Transport von Europlatten gewährleistet sein. Ferner ist die Ausstattung für Behinderte zu berücksichtigen. Für den Rohbau sind insbesonders Angaben zum Fundament und zu den Toleranzen (z.B. inwieweit Türöffnungen übereinander stehen müssen) erforderlich. |

n |

n |

|

|

- Festlegungen für die Herstellung von Aussparungen Prinzipiell gibt es hierfür zwei Möglichkeiten. Vorab geplante Aussparungen die in den Schalplänen eingezeichnet werden. Oder nachträgliche Kernbohrungen. Diese ab Æ<20cm wirtschaftlich. |

n |

n |

|

Zur Wahl der günstigsten Heizanlage bedarf es einer Untersuchung, welche das Gebäude in energetischer und wirtschaftlicher Hinsicht am besten betreiben lässt.

|

b.

Inhalte für die Planung der Heizung/Kälte |

Objektplaner |

Tragwerks- planer |

|

- Beachtung der Wärmeschutzbestimmungen zur Energieeinsparung |

n |

n |

|

- Berechnung der Wärme- und Kälteleistung |

n |

|

|

- Prinzipschema der Wärme- und Kühlkreise |

n |

|

|

- Wirtschaftlichkeitsvergleich |

n |

|

|

- Wärmedämmung von Rohrleitungen, Armaturen und Behältern |

n |

|

|

- Heizkörper, Heizkörperbekleidungen |

n |

|

Lüftungsanlagen haben sich in zahlreichen Betrieben mit vorwiegend hitzeintensiver Produktion bewährt. Während das Problem im Sommer der Wärmestau ist, ist es im Winter der Verlust von Heizenergie. Durch eine mechanische Lüftungsanlage lassen sich diese Widersprüche wirtschaftlich lösen. Dies kann zusätzlich mit einer Warmluftrückgewinnungsanlage unterstützt werden.

|

c.

Inhalte für die Planung der Lüftung |

Objektplaner |

Tragwerks- planer |

|

- Schachtausbildungen für die mechanische Lüftung Für die fachgerechte Ausführung von Schächten ist die Berücksichtigung des Brandschutzes ein wichtiges Kriterium. Grundsätzlich ist zu prüfen, ob es sich um einen Lüftungs- oder Installationsschacht handelt. In Luftschächten dürfen nur Einrichtung von Lüftungsanlagen eingebaut werden. Ausnahme sind Leitungen für Wasser bzw. Wasserdampf bis zu 1000°C, wenn diese aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen. Für die Anforderungen eines Installationsschachtes gilt, dass dieser vom übrigen Baukörper getrennt sein muss, oder auf der Geschossdecke aufgesetzt bzw. verschlossen ist. |

n |

n |

|

- Angaben zur Schachtbelüftung |

n |

|

|

- Eindichtung von RLT-Bauteilen in die Dachhaut |

n |

|

|

- Brandschutzummantelungen von RLT-Kanälen |

n |

|

|

- RWA-Anlagen Sie sind Auflagen des vorbeugenden Brandschutzes. Es muss abgestimmt werden, ob diese pneumatisch oder elektrisch betrieben werden. Häufig tritt ein Problem mit der Lage der Schaltstellen auf. Während es sinnvoll ist diese in der Nähe der RWA-Öffnung vorzusehen, schreiben Brandschutzbehörden vor, dass eine Bedingung bei Eintritt in den Raum sofort möglich ist. |

n |

|

|

- Funktionsschema der RWA-Anlagen |

n |

|

|

d.

Inhalte für die Sanitärplanung |

Objektplaner |

Tragwerks- planer |

|

- Bodeneinläufe Technik |

n |

|

|

- Entwässerungsrinnen in Fahrbahnen und an den Rampen |

n |

n |

|

- Planung der Anzahl und Größe von Pumpensümpfen |

n |

n |

|

- Systemfestlegung über die Halterung der Sanitärbausteine |

|

n |

|

- Grundleitungsführung von den Bodeneinläufen bis zu den Hebeanlagen / Pumpensümpfen |

n |

|

|

- Grundleitungen und Zubehör (Material, Eigenschaften, Kapazität) |

|

n |

|

- Entwässerung der Straßen und Höfe (z.B.: Entwässerungsrinnen) |

n |

n |

|

- Strangprinzip des Abwassernetzes |

n |

|

|

- Trinkwasserübergabestation incl. Zähler und Filter |

n |

|

|

- Armaturen in der Zentrale |

n |

|

|

- Sanitärgegenstände |

n |

|

|

- Strangprinzip des Trinkwasserversorung |

n |

|

|

- Wasserzähler |

n |

|

|

- Verdunstungsrinnen in Tiefgaragen |

n |

n |

|

- Wandhydranten |

n |

|

|

- Anzahl und Lage der Feuerlöscher |

n |

|

|

- Feuerlöschwasserverrohrung |

n |

|

|

- Berücksichtigung von eventuellen verunreinigten Stoffen in Rohrleitungen Zum Beispiel muss bei der Ableitung von Fetten eine Rohrheizung vorgesehen werden. |

n |

|

Der größte Teil der bisher genannten Anlagen sind nicht betriebsfähig, wenn die Elektroversorgung auf wackeligen Beinen steht. Für eine gesicherte Energieversorgung ist nicht nur die Leistung der Anlage für die elektrische Einspeisung und den Kabelquerschnitt maßgebend. In allen Fällen müssen Anlaufströme abgefragt und die Länge zwischen Schaltschränken berücksichtigt werden. Um Energieeinsparmaßnahmen zu verwirklichen ist es erforderlich an den richtigen Stellen anzusetzen. Zum Beispiel muss bei Kücheneinrichtungen besonders auf Warmhalteeinrichtungen, Kochstellen und Spülautomaten mit hohen elektrischen Anschlusswerten geachtet werden. Zusätzlich sollten Messstellen zur Überwachung des Stromverbrauchs der Küchengeräte geplant werden, um auf einen eventuell überhöhten Verbrauch reagieren zu können.

|

e.

Inhalte für die ELT-Planung |

Objektplaner |

Tragwerks- planer |

|

- Fluchttüren, Automatiktüren, Tore |

n |

|

|

- Brand- bzw. Rauchabschnittstüren |

n |

|

|

- Blitzschutz und Fundamenterder |

|

n |

|

- Leerrohre für ELT-Trassen außerhalb des Gebäudes einschl. Sandbettung |

|

n |

|

- Konzept für die Beleuchtung |

n |

|

|

- Sicherheitsbeleuchtung |

n |

|

|

- Brandmelder |

n |

|

|

- Aufschaltung der natürlichen Entrauchung |

n |

|

|

- Aufzugs- und Behindertennotruf |

n |

|

|

- Einbruchmeldeanlage |

n |

|

|

- Videoüberwachung |

n |

|

|

- Zutrittkontrolle |

n |

|

|

- Aufzugsteuerung |

n |

|

|

- Sprechanlage |

n |

|

Prinzipiell gesehen haben die Ausführungszeichnungen der Technischen Gebäudeausrüstung zwei Ziele. Zum einen begleiten und unterstützen sie die Planung des Architekten, der alle für seine Planung relevanten Punkte berücksichtigen muss. Das zweite Ziel ist den ausführenden Firmen eine Basis für ihre weiterführende Planung zu schaffen. Ein wichtiger Unterschied der Ausführungszeichnungen des Ingenieurs der Technischen Gebäudeausrüstung zu den Werkplänen des Architekten und Tragwerksplaners ist, dass diese nicht für die Baustelle bestimmt sind. Sie dienen den ausführenden Firmen als Grundlage für die Erstellung von Montageplänen, wenn sie gemäß ihrer auferlegten Prüfpflicht nach VOB/B keine Bedenken zu der Art und Weise der geplanten Ausführung haben. Während Ausführungszeichnungen der TGA noch neutral geplant sind, beinhalten im Gegensatz dazu die Montagepläne fabrikats- oder firmenspezifische Angaben.

Der inhaltliche Umfang der Ausführungszeichnungen, wie auch der Montagepläne ist weder in der HOAI noch in der VOB genau definiert. Die HOAI fordert in den Grundleistungen des § 73 Abs. 3 Ziffer 5 zeichnerische Darstellungen der Anlagen mit Dimensionen und beschränkt gleichzeitig den Inhalt darauf, dass es sich nicht um Montage- oder Werkstattzeichnungen handelt. Ferner wird das Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplänen verlangt. Wie bereits schon öfter erläutert, handelt es sich bei der HOAI um eine Preisverordnung. Diese kann nur die Ziele für die Honorierung der Grund- bzw. besonderen Leistungen definieren.

Eine sehr eigennützige Ansicht zum Inhalt der Ausführungspläne vertritt der Bundesindustrieverband Heizung-, Klima-, Sanitärtechnik e.V. (BHKS). Dieser fordert in einem BHKS-Thermreport: „....die vom Auftraggeber zu liefernden Ausführungsunterlagen müssen dabei hinsichtlich Inhalt und Umfang so beschaffen sein, dass der Auftragnehmer ohne weiteres in die Lage versetzt wird, die Montage- und Werkstattplanung zu erbringen, also Montagepläne, Werkstattzeichnungen etc. anzufertigen .... Ihre Funktion ist, vertragsgemäße Ausführung verbindlich so festzulegen, dass diese Unterlagen aufgrund ihrer Beschaffenheit den ausführenden Unternehmen auch eine ordnungsgemäße Montage- und Werkstattplanung und vertragsmäßige Ausführung der Bauleistung ermöglichen. Die Anforderungen an den Inhalt und Umfang der Ausführungsunterlagen bestimmen sich folglich danach, was der mit der Bauausführung beauftragte Unternehmer objektiv zur praktischen Umsetzung der Planung erforderlich erhalten muss....“ Zwar ist es richtig, dass der Auftraggeber Unterlagen liefern muss die eine fachgerechte Ausführung ermöglichen, doch wird die Auffassung, dass der Umfang einzig im Ermessen des Auftragnehmers liegt, von den Planern der technischen Gebäudeausrüstung nicht geteilt. Diese widersprüchlichen Meinungen werden durch die sehr allgemeine Formulierung im §2 und §3 der VOB/B hervorgerufen. Dort wird auf die technischen Vertragsbedingungen verwiesen. Es werden die Unterlagen, die den Auftragnehmer zur Verfügung stehen müssen in Art, Inhalt und Stand eindeutig definiert. Daher gilt die Rückkopplung der Bestimmungen aus der VOB/C „Allgemeine technische Vertragsbedingungen“ (ATV) analog der Objekt- und Tragwerksplanung (vgl. Punkt 3.5.2.3). So gehören z.B. zum Umfang der beschriebenen Leistungen in der DIN 18379, 18380, 18381 das Erstellen von Montageplänen, Werkstattzeichnungen, Stromlauf- und Fundamentpläne. Als Rückschluss dazu muss der verantwortliche Ingenieur für die Technische Gebäudeausrüstung die Grundlage dafür schaffen, dass die Erbringung für die Leistung möglich ist.

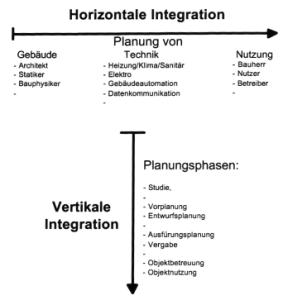

Zur

Gewährleistung eines funktionsfähigen und wirtschaftlichen Betriebes ist,

neben dem kontinuierlichem Fortschreiben der Planung über den Roh- und Ausbau

bis zur Inbetriebnahme, auch eine Beachtung der Randbedingungen durch das

vorgegebene Gebäude sowie den zukünftigen Anforderung notwendig. Dr. Ing.

Werner Jensch, Ebert Ingenieure, spricht hierbei von einer vertikalen

(Planungsprozess) und horizontalen (Gebäude – Technikplanung – Nutzung)

Integration. Die Abbildung 6 zeigt dieses Modell für den gesamten Bauablauf.

Eine genauere Betrachtung des Teils Ausführungsplanung ist auf der nächsten

Seite ausgearbeitet dargestellt.

Zur

Gewährleistung eines funktionsfähigen und wirtschaftlichen Betriebes ist,

neben dem kontinuierlichem Fortschreiben der Planung über den Roh- und Ausbau

bis zur Inbetriebnahme, auch eine Beachtung der Randbedingungen durch das

vorgegebene Gebäude sowie den zukünftigen Anforderung notwendig. Dr. Ing.

Werner Jensch, Ebert Ingenieure, spricht hierbei von einer vertikalen

(Planungsprozess) und horizontalen (Gebäude – Technikplanung – Nutzung)

Integration. Die Abbildung 6 zeigt dieses Modell für den gesamten Bauablauf.

Eine genauere Betrachtung des Teils Ausführungsplanung ist auf der nächsten

Seite ausgearbeitet dargestellt.

In der Umfrage wurden in erster Linie Informationen zu Schlitzplänen, sowie zu Grundleitungs- und Entwässerungsplänen für die Rohbauausführung gesammelt. Die Ergebnisse hieraus sind nachfolgend aufgelistet.

|

Allgemeine

Inhalte für den Rohbau (z.B. Schlitzpläne) |

- Darstellung der Bauteile mit realen Abmessungen

- Notwendige Bezugsmaße zu den Gebäudebauteilen

- Art und Umfang der Wärmedämmung

- Ankerschienen (Halfenschienen) in Technikzentralen, Schächten, Aufzügen etc.

- Fundamentsockel für Geräte (z.B. Ventilatoren, Pumpen, Schaltschränke etc.)

Die Abmessung und Ausführung muss ferner mit dem Schallschutzgutachter abgestimmt, in die Tragwerksplanung übernommen und die Qualität während der Funktions- und Inbetriebnahme überprüft werden.

- Durchbrüche und Aussparungen in Beton / Mauerwerk und Kernbohrungen für Technikinstallationen

- Rohrhülsen in Wänden und Unterzügen

- Leerrohre und Zubehör in Beton

Die Lage der Leerrohre muss mit dem Tragwerksplaner abgesprochen werden. Sinnvoll ist es, dass dieser Tabuzonen und Bereiche mit Einschränkungen angibt.

- Wasserdichte Rohr- und Kabeldurchführungen

- Aussparungen für Dacheinläufe inkl. Abdichtung

- Vertiefungen für Hebeanlagen und Pumpensümpfe

|

Grundleitungs-

und Entwässerungspläne |

- Grundleitungsverläufe in oder unter der Bodenplatte

- Gas-, Wasser- und Heizungsleitungen als Einstrichlinien

- Revisionsschächte inkl. Abdeckungen

- Straßen- und Hofabläufe, Entwässerungsrinnen

- Dachgullys (beheizt, unbeheizt) inkl. Rohrdurchführungen bis zur Einleitung in den öffentlichen Kanal

- Regen- und Dachrinnen, sowie Regenfallleitungen

- Fallstrangentlüftungen

- Regenfallrohre im Gebäude

- Schmutzwasser- und Sammelleitungen im Gebäude

- Trinkwasserverrohrung

- Wandhydranten

- Strangschemen für Be- und Entwässerung

- Gas-, Wasser- und Heizungsleitungen als Einstrichlinie

- Alle erforderlichen Bemaßungen und Höhenkoten

- Bodeneinläufe

Im Gegensatz zu Aussparungen in Decken, müssen alle Öffnungen in den Schalplan aufgenommen werden.

- Entwässerungs- und Verdunstungsrinnen

|

Allgemeine

Inhalte für den Ausbau |

- Verfahren der TGA - Anlagen

Die Darstellung muss mit Bildformen nach DIN 28004/1 erfolgen, die bei einer ordnungsgemäßen Erstellung alle wichtigen Informationen für die Funktion der Anlagen beinhalten. Prinzipiell unterscheidet man zwischen zwei Arten von Fließbildern:

o Grundfließbilder mit Zusatzinformationen

o RI-Fließbilder mit Zusatzinformationen, die das instrumentierte Verfahren zeigen

- Alle notwendigen Bezugmaße zum Gebäude

- Angaben zu Maßnahmen von Brand-, Wärme- und Schallschutz

- Einbauöffnungen und Transportwege

- Betriebsgewichte der Bauelemente

- Erforderliche vorgezogene Malerarbeiten bei Rohren, Heizkörpern, Aggregaten etc. die nach der Montage nicht mehr möglich sind

- Halterungen für Sanitärbausteine

- Ausschnitte für Schalter, Fühler, Beleuchtung, Luftauslässe etc. in abgehängten Decken, Trockenbauwände, Doppelboden usw.

- Beschilderung, Orientierungssysteme und Kennzeichnungen in und außerhalb der TGA-Bereiche

- Strangschemen

Sie dienen zur Erläuterung und Dimensionierung der Systeme. Sie sind in jedem Falle bei Be- und Entwässerungsanlagen, Feuerlösch- und Heizungsanlagen erforderlich.

- Lüftungsleitungen mit realen Abmessungen